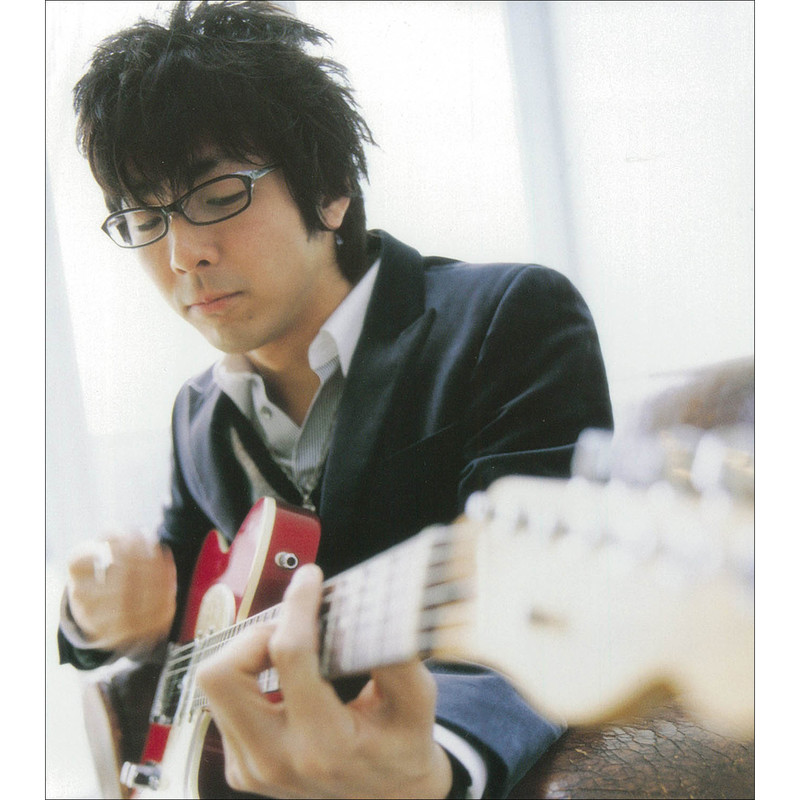

オオゼキタク

Destination

屈指のメロディメイカー、

オオゼキタクの行く先を示唆する

珠玉の1曲。

2005年9月にファーストアルバム「虹が丘」をリリースしたばかりの屈指のメロディーメイカー、オオゼキタク。その今後の行き先を示唆するシングルが登場する。

「Destination」 タイトルから既に暗示的ですらあるこのニューシングルは、オオゼキタクというミュージシャンにとって大きなマイルストーンになりそうな予感を孕んでいる。

地元横浜で活動していたアマチュア時代からオオゼキがこだわり続けてきたもの。それはあの美しいメロディラインに他ならない。J-POP特有の叙情的な湿り感と、彼が敬愛するトッド・ラングレンやポール・マッカートニーといった巨星たちのキャッチーなライン。それらの遺伝子が融合することによって、どこか<懐かしくも切ない>独特の風合いを持つオオゼキ・メロは生まれてくる。二重形容のような言い回しになってしまうのだが、それは<ネオ・ニューミュージック>とでも言うべきスタイルだと思う。

ニューミュージックという言葉自体は、もはや70~80年代の特定のアーティストや音楽スタイルを指し示すものになっている。しかし、なぜ今も同系列のアーティストが数多くの支持を得、その歌が歌い継がれるのか。なぜ近年デビューしたアーティストたちよりも、はるかに安定したコンサート動員を誇るのか。<懐かしさ>と<切なさ>との相関性に、その秘密の一端があるのではないのだろうか。

人はだだ何かを懐かしがっているだけでは、切なさを感じる事はない。それは単なる懐古である。おそらく、何かを懐かしがっているある瞬間、ふと過去の自分と今の自分との決定的な断層をいやおうなしに自覚したその瞬間に、切なさを感じるのだ。もう決して戻らない時間。その絶対的な不可逆性ゆえに、人は胸がしめつけられるのだと思う。思うにニューミュージックと呼ばれるスタイルほど、この感覚を中心に置いた音楽はないのではないか。いくつかの名曲をランダムに思い浮かべても、まず十中八九こうした世界観を歌っている。そして、“リアルタイム”でその感覚を味わったリスナーが、かつての音楽体験とかつての自分を<懐かしさ>と共に“追体験”して<切なさ>という感動を感じるという、二重構造の<懐かしい→切ない>連鎖が、ベテランニューミュージック系アーティストたちの今の根強い人気を支えているのだと思う。それは、日本人なら誰しもつい心を動かしてしまう、とても大衆的な共感体系であるように思う。

オオゼキタクは、最近では珍しいくらい(ゆえに‘ネオ’)ニューミュージック的な<懐かしさ>と<切なさ>をテーマに音楽を紡いできたが、新曲「Destination」は、その決定打ともいうべき力のある楽曲になった。